Sommerhaus Fellner Geroldgasse

Ein verkohlter Monolith am Rande des Wienerwaldes.

Auf der Grundfläche von 35m² wurde ein Haus zur Sommer- und teilweisen Winterbenutzung errichtet. Der Bauherr beabsichtigt das Haus im Wechsel mit seiner nahe gelegenen Wohnung zum Wohnen und Arbeiten als freiberuflicher Grafiker zu nützen.

Geroldgasse, Michaelawiese, 1170 Wien / 2011

Auftraggeber: privat

/ Vom ungezwungenen Leben /

Ein Häuschen, das im Wohnzimmerbauch gängiger Stadtrandvillen Platz finden könnte, außen verkohlt und innen verschachtelt; ein unwissenschaftlicher Erfahrungsbericht vom Rande des Wienerwaldes.

Dämmert da eine neue Siedlerbewegung zwischen Kritzendorf und dem Wilhelminenberg? Erdäpfel werden nicht mehr angebaut um Engpässen zu trotzen wie noch vor 100 Jahren. Aber das Bedürfnis nach dem einfachen und günstigen Häuschen am Rande der Stadt, mit einem Fleckchen Garten davor, ist geblieben. Leider ist man meist auf Erbfolge angewiesen um entsprechend zu siedeln. Die Kleingartengründe werden heute zu horrenden Preisen gehandelt.

Schon die ersten Begegnungen nehmen Einfluss auf das spätere Haus. Am Besprechungstisch in unserem Büro saß uns keine Vater-Mutter-Kind-Familie gegenüber. Ein selbständiger Grafiker und teilzeiterziehender Vater einer kleinen Tochter übernahm das Grundstück von seinen Eltern, das in einem versteckten Wienerwaldtal im auslaufenden 17. Bezirk gelegen ist. Er zeigte uns als Beispiel Fotos eines hübschen und heruntergekommenen Sommerhäuschens in Döbling, nach der Art von Josef Frank gebaut, das er nach langem Zögern doch nicht bekommen hatte. Jetzt zog er einen Neubau vor, aber die Erinnerung an die entgangene Gelegenheit war noch lebendig.

Split living

Stellt man sich das Alltags-Wohnen mehr als ein Patchwork-Wohnen vor, dann ist vieles denkbar. Die bestehende Wohnung ist eng geworden, also wird sie um einen Garten samt Häuschen erweitert, die einzelnen Bestandteile liegen nur 15 Minuten voneinander entfernt und zusammen ergeben sie fast so etwas wie ein Ganzes. Mit Fahrrad, Vespa und Auto geht es hin und her, je nachdem wie einem der Sinn und die Sonne stehen oder weil die Musikstunde früher zu Ende gegangen ist. Das war kein eremitischer Rückzug oder der sehnsüchtige Wegzug aufs Land, Kategorien wie ich sie dafür gebildet hätte meiner Gewohnheit nach. Hier wogen praktische Gründe, die sich mischten und überlagerten. Der Kindergarten bleibt der gleiche, kein Koffer muss gepackt werden und in der Sandkiste wird echter Sand drinnen sein.

Was für die Lebensentwürfe gilt, das gilt ja auch für die Architektur: Haus und Garten müssen mehr zusammenbringen als steif und eindrucksvoll für das fröhliche Gruppenbild zu posieren. Das Lächeln soll ungezwungen sein. Wir hielten bei der zweiten Besprechung unsere übliche Sicherheitsbelehrung ab, drohten mit hohen Baukosten und boten schmale Kost an: das passte dem Bauherrn gut.

Er hatte die alte Wanduhr aufgehoben, die in dem muffigen Container gehangen war, der unserem Häuschen weichen musste, und wollte sie im neuen Haus an der gleichen Stelle wieder aufhängen. Die Zeit würde nicht stehen bleiben und die Uhr weiterticken, irgendwie blieb alles beim Alten. Scherzhaft nannte es meine Schwester einmal ein Oma-Haus.

Um die verkrüppelte Birke musste herumgebaut werden, so entstand die abgewinkelte Form der Hausecke mit der Terrasse davor.

Angeregt von einer alten japanischen Holzschutz ‑Technik wurden die Lärchenbretter für die Außenfassade an der Oberfläche verkohlt. Das schimmernde Schwarz fügt sich gut ein in die Wand aus kahlen Baumstämmen, die gleich hinter dem Haus aufragt. Der Zukunftsforscher Matthias Horx wohnt nicht weit entfernt und soll sich beim Joggen verwundert über die eben fertig gestellte Fassade geäußert haben. Ob darin Andeutungen über den näheren Verlauf der bevorstehenden Zukunft herauszulesen waren, wurde uns nicht überbracht.

Die Schubladen im Inneren

Sonst taugt das Häuschen wenig zur Einsiedlerhütte, die Nachbargebäude stehen auf Tuchfühlung und der übliche Ellbogencheck aus drei Meter Abstandsfläche fehlt hier. Der Baukörper durfte nicht mehr als 35m² Grundfläche verbrauchen und war in der Höhe mit 5 Metern streng begrenzt. Das geht sich mit den üblichen Raumhöhen nicht aus, daher ist das Obergeschoß mit 2,05 Meter deutlich niedriger ausgefallen und dort, wo sich das Gefälle des Flachdachs hinneigt, ist es noch weniger. Als die 15 Fußballfreunde des Bauherren ein Spiel im Fernsehen verfolgten, muss das Haus sich milde gedehnt haben.

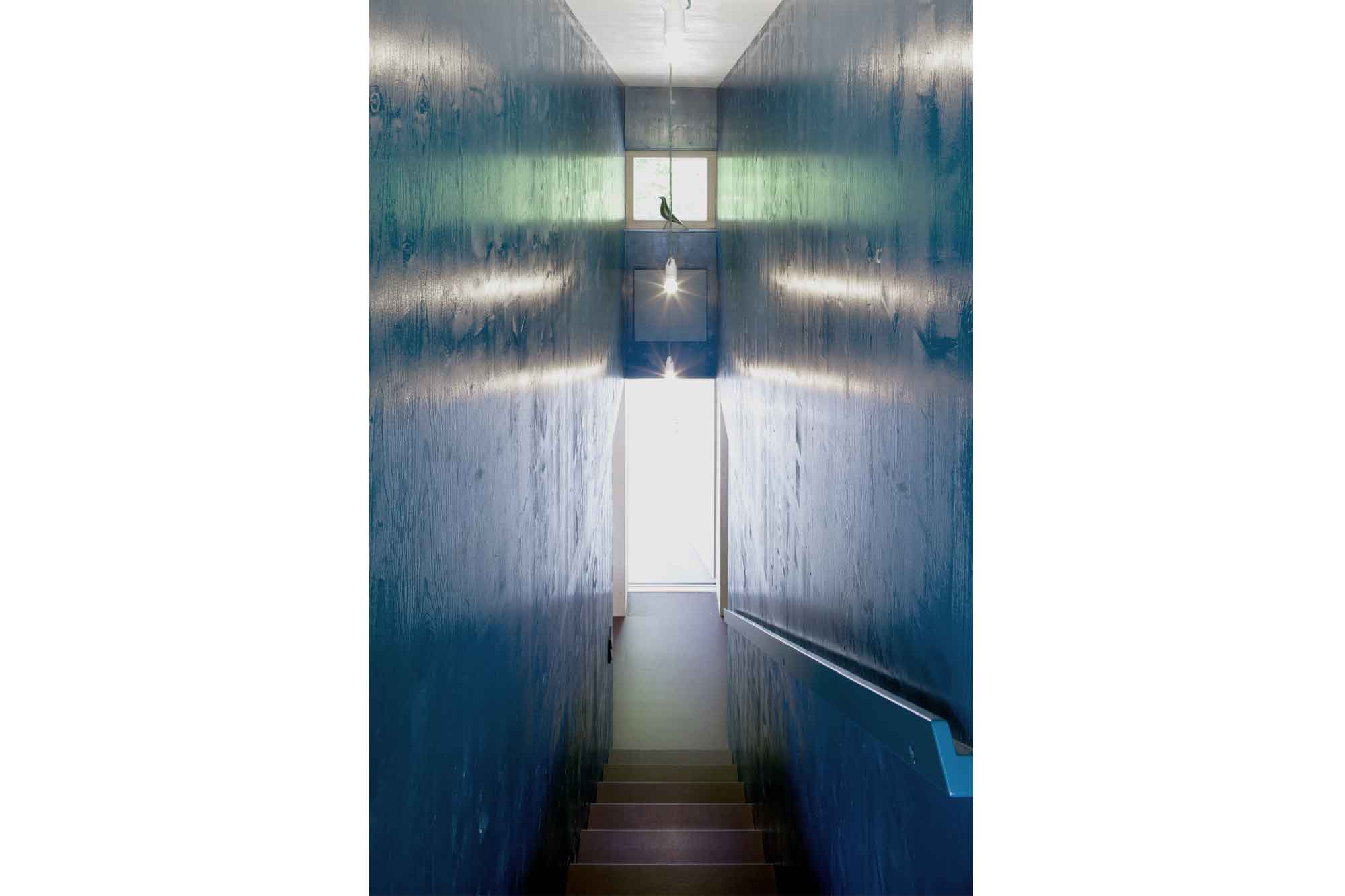

Im Zentrum des Hauses bilden Stiege, Kochzeile und Sanitärkammer einen Kern, um den herum die Bereiche für das Wohnen aufgefächert liegen. Die Wohnecke, die Koch- und Essnische, durch den schmalen Gang entlang vorbei an der Eingangstür und dem Antritt der Holzstiege gegenüber, weiter im Kreis vorbei an der Schiebetür mit Dusche und Klo dahinter, bis man wieder in der Wohnecke steht. Ein Haus in dem man Fangen spielen kann. Über der Sitzgruppe des Wohnbereiches ist das Volumen offen und unbebaut als so genannter Luftraum. Wenn unten einer im Fauteuil sitzt und oben einer am Schreibtisch arbeitet, unterhalten sie sich wie in benachbarten Zimmern, nur übereinander.

Der Esstisch ist höher als üblich und dient bei der knappen Kochfläche auch als Arbeitsplatte. Er ist von einer Bank aus Fichtenplatten eingefasst, unter der Sitzfläche sind Küchenutensilien untergebracht. Klappt man das große Fenster nach außen, dann sitzt man auf der Bank fast wie im Freien neben der Terrasse.

Der Raum hinter der Eingangstür ist gerade so breit, dass man nach dem Eintreten in der einen Hand den Schlüssel und in der anderen Hand noch eine Einkaufstasche halten kann.

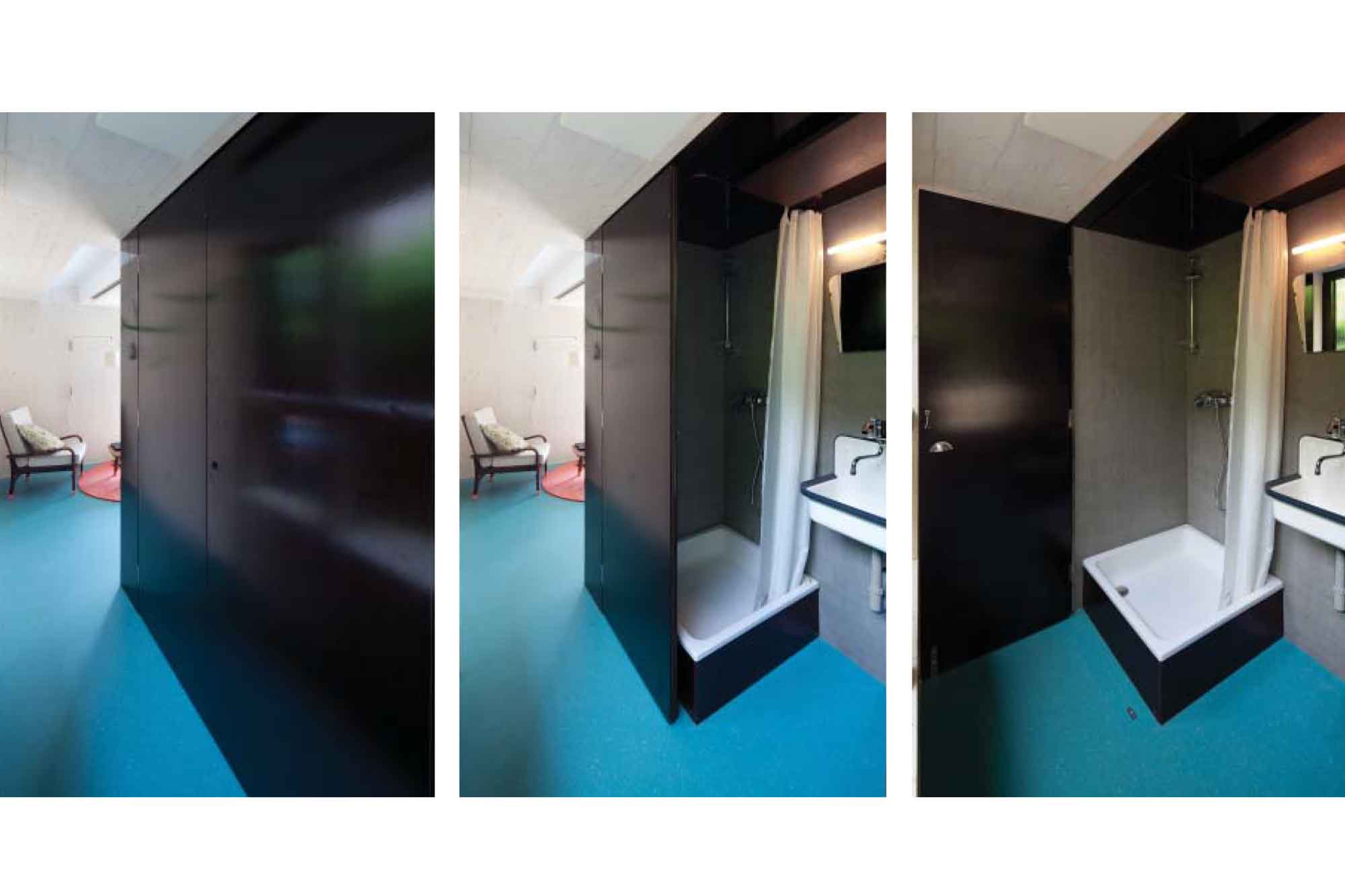

In einer schmalen Kammer neben der Stiege liegen Dusche und Klo tagsüber wie zusammengefaltet. Abends und in der Früh lässt sich ein Teil der Seitenwand aufschieben und eine weitere Wandfläche wie eine Drehtür um 90 Grad herumklappen, so öffnet sich die Kammer und dehnt sich aus über den Gang hinaus bis zur äußeren Verglasung, und ein richtiges Bad entsteht. Das Glas ist dort geriffelt als Sichtschutz zu dem Nachbarhaus. Ein Raum, der sich so groß macht, wie es der Tag gerade von ihm verlangt. Wie eine Schublade, die aufgezogen wird, weil etwas zu erledigen ist.

Die Stiege nach oben würden wir heute schmäler machen, seit wir bemerkt haben, dass man beim Stiegensteigen die Hüfte unbewusst leicht schräg dreht wenn es eng hergeht. Die 75 cm waren zu üppig ausgelegt. Große Gegenstände werden durch den Luftraum hinauf gehoben.

Eine Galerie führt oben zu den beiden Schlafnischen wie ein schmaler Steg. Einzig das Bett der kleinen Tochter ist durch eine Tür abgetrennt, der Bauherr schläft hinter einem Vorhang aus grob gebördeltem Filzstoff. Was von der Galerie noch übrig bleibt nimmt ein schmaler Schreibtisch ein. Zusammen mit den offenen Regalbrettern verhindert er, dass man in den Wohnraum hinunter fällt. Weil die Tochter noch sehr jung ist, sind vorläufig Wellplatten aus durchsichtigem Kunststoff davor geschraubt.

Von hier blickt man durch das große Panoramafenster auf den Waldrücken des angrenzenden Hügels. Nur nachts verrät ein gelblicher Schimmer die nahe Großstadt. Doch kann zu viel Aussicht dem Arbeiten schlecht bekommen, der Bauherr lässt dann die Stoffstores schon bei Tage herunter, der Wald ist verschwunden und ein dämmerndes Licht bleibt über dem Luftraum stehen. Im Gesicht des Computerarbeiters mischt sich der weiß-blasse Schein des Großformatbildschirms dazu, eine Szene, die doch fast eremitische Züge trägt.

Sommerdusche und Eisregen

Wir borgten uns bei den Nachbarn eine Ausziehleiter aus, weil wir das Haus gegen den abfallenden Hang hin auf gleicher Höhe fotografieren wollten. Denn weniges fürchtet der Architekturfotograf so sehr wie stürzende Linien, als wenn das das Äußerste wäre, was in der Welt aus dem Lot geraten kann. Bei dem regennassen und erdigen Hang wären auch stürzende Architekturfotografen vorstellbar gewesen, aber alles ging gut und der Fotograf fiel nicht von der Leiter. Sonst werden mit diesen Leitern die Obstbäume abgeerntet und die Nachbarn wiesen uns auch besorgt darauf hin, dass weder die Äpfel noch die Birnen schon reif wären fürs Ernten.

Um die Außendusche sind von den Gartenarchitekten dunkle Kieselsteine ausgelegt worden. Sie färben sich tief schwarz wenn sie nass werden. Als uns beim Fotografieren ein Hagelsturm überraschte, bildete sich eine wässrige Schicht aus glitschigen Eiskugeln über den schwarzen Kieselsteinen. Der Hagel hatte sich angekündigt, als schon früh abends die Autos der Nachbarhäuser nach und nach mit Planen fürsorglich zugedeckt wurden. Nur unseres blieb unbedeckt.

Nach Diskussionen über die Anfertigung der verkohlten Fassadenbretter erstellten wir einmal im Spaß eine Liste der brennenden Häuser in Film und Literatur. Mein Lieblingsbeispiel: am Ende des Filmes Opfer von Andrej Tarkowsky brennt das Sommerhaus ab in einer einzigen, durchlaufenden Einstellung von 20 Minuten Länge. Doch war die Kamera beim ersten Dreh nicht gelaufen, und so musste das Haus wiederaufgebaut und die Feuersbrunst wiederholt werden, was das Projekt an den Rand des Ruins trieb.

Wenn es eine Doktrin gegeben haben sollte in den letzten Jahren, nach der bei Klöstern, Parlamentsgebäuden und Dachaufbauten die neuen und alten Bauglieder streng voneinander getrennt sein müssen, eine Regel die einfach genug war, dass sie für Großbüros und Gemeinderäte praktisch und verbindlich feststand, so galt diese Doktrin nicht für dieses Haus, das ja gar kein Umbau war. Hier war alles neu und nichts musste fein säuberlich vom Bestand abgegrenzt werden. Meine Schwester war als Planerin 30jährig noch kein alter Sack und der Bauherr war es auch nicht, also musste das Haus nicht geliftet erscheinen oder irgendwie aufgespritzt.

Ich drängte den Fotografen mir in den Wald hinter dem Häuschen zu folgen, da ich von dort, zwischen dem Dickicht der Stämme gerahmt einen vielsagenden Blick auf das Haus erwartete. Mir schwebte etwas von der Poesie russischer Birkenstämme vor, wie sie in anderen Tarkowsky-Filmen vorkommen. Aber wie so oft stimmten Vorstellung und Wirklichkeit nicht überein. Das Zögern des Fotografen war berechtigt gewesen, der Blick taugte nichts, er wirkte banal und das Haus war verstellt. Nur unsere Schuhe wurden schmutzig im rutschigen Unterholz und wir hofften nicht in Hundekot zu treten.

Gregor Schuberth, März 2012

Haus und Sein, Blick vom geöffneten Badezimmer in den Garten; Plastilinbild 55x40cm